어느 날 여름이 말을 걸었다...🐚

- 한눈에 보는 핵심요약

- 여름은 '빛'으로 말을 건다. 커튼 틈새, 정원의 잎사귀 위, 부서지는 파도의 물결 사이로 스며드는 열기를 포착한 6점의 그림을 소개한다.

여름은 우리에게 ‘빛’으로 말을 건다. 레이스 커튼 사이로 스며든 햇살이 바닥에 그려놓은 그림자, 정원의 잎새마다 쏟아지는 황금빛 태양, 바닷물 위에서 부서지며 반짝이는 물결의 조율…. 이 모든 순간은 눈으로 보기보다 온몸으로 느끼는 감각이다. 그래서일까. 화가에게 여름은 그려야 할 ‘대상’이기보다 스며드는 ‘기분’에 가깝다. 기억 속 사진처럼, 피부에 와닿는 온기처럼 되살아나는 계절. 6명의 화가가 포착한 여름의 빛을 따라가보자. 6개의 장면이 하나의 계절을 완성하고, 여름은 이곳에서 다시 시작된다.

그림자와 빛의 춤

요한 크로우텐Johan Krouthén, 1858~1932은 스웨덴을 대표하는 풍경화가이자, 스칸디나비아 자연주의 전통을 잇는 리얼 리스트다. 그는 산업화의 물결이 유럽 전역을 바꿔놓던 시기에 활동했지만, 도심의 변화보다 시골의 일상과 햇살 가득한 들판을 그리는 데 집중했다. 자연 속에서 살아가는 사람들, 그들이 일하고 쉬는 풍경, 계절의 빛이 머무는 자리를 충실히 포착하는 데 일생을 바쳤다.

‘건초 더미, 스카겐의 여름 풍경’은 크로우텐의 대표작이다. 그가 덴마크 북단의 화가 마을 스카겐에서 머무는 동안 완성한 작품으로, 당시 스카겐은 북유럽 화가들에게 ‘빛의 실험실’과 같은 장소였다. 해안 도시 특유의 맑은 대기, 북해의 강한 채광, 광활한 지평선은 회화적 감각을 극대화할 수 있는 자연의 무대였다. 크로우텐은 이곳에서 건초 더미가 놓인 평범한 들판을 특별한 빛의 서사로 바꿨다. 그림에는 인물이 등장하지 않지만, 방금까지 누군가 머물렀던 듯한 따스함이 남아 있다. 그는 극적인 사건보다 풍경이 지닌 서정성을 노래했다. 그에게 여름은 어느 한 시절의 오후처럼 조용히, 천천히, 깊게 스며드는 계절이다. 바로 우리가 종종 잊고 지내는 여름의 얼굴이다.

요한 크로우텐, ‘건초 더미, 스카겐의 여름 풍경’

스페인 출신의 호아킨 소로야Joaquín Sorolla, 1863~1923는 유럽에서 빛을 가장 잘 그린 인상주의 화가 중 한 명으로 꼽힌다. 그의 그림에는 늘 바다의 향기가 배어 있다. 발렌시아의 눈부신 해변에서 자란 그는 평생 그곳의 햇살과 파도를 그렸다. 그는 평범한 일상을 그리면서도 예리한 관찰력과 구조적 완성도를 덧입혔다. 회화적 감각으로 구축한 ‘빛의 서사’다. 그런 소로야 회화의 정수가 바로 ‘분홍 로브’에 담겨 있다. 해변에 서 있는 두 여인이 얇은 로브를 걸친 채 나지막이 이야기를 나누는 장면. 인물의 표정이나 정서보다 먼저 시선을 사로잡는 것은 바로 햇살이다. 살갗을 타고 흐르며 옷자락에 번지는 빛, 그리고 모래 위에 드리운 부드러운 그림자. 붓 터치는 거침없지만, 색의 관계는 치밀하다.

소로야는 늘 자연광을 중시했다. 그는 화실 밖으로 나가 직접 빛을 마주하며 순간의 채도를 빠르게 포착했다. 특히 여름 햇살 아래에서의 자유로움을 사랑했다. 그에게 빛은 인물과 풍경을 분리하는 것이 아니라, 그 둘을 하나로 엮는 친밀한 매개다. ‘분홍 로브’에서도 두 여인은 햇살과 함께 하나의 감각으로 다가온다. 바람, 살갗, 직물, 모래…. 서로 다른 요소가 빛 아래에서 고요한 조화를 이룬다. 화가는 평범함 속에 여름의 본질을 담는다. 말보다 중요한 것은 그 순간의 기류, 그리고 기류보다 더 중요한 것은 빛이 건네는 무언의 시선이다.

빛이 머무는 정원

덴마크를 대표하는 화가 페데르 세베린 크뢰위에르Peder Severin Krøyer, 1851~1909는 북유럽 자연주의의 정점이라 평가받는 ‘스카겐파’의 핵심 인물이다. 그는 여름 정원의 풍경을 섬세하게 포착했다. 단순히 아름다운 풍경화를 넘어 그 안에 깃든 미묘한 정서까지 드러냈다. ‘장미, 벤센 부인의 집 정원에서 덱 체어에 앉아 있는 마리 크뢰위에르’는 그의 회화적 언어가 가장 부드럽게 응축된 작품이다.

푸른 정원 한가운데에 덱 체어가 놓여 있고, 장미 덤불 곁에 고요히 앉아 있는 아내의 모습. 그 옆으로 비껴든 햇살이 장미와 나뭇잎, 아내의 흰옷에 조용히 내려앉는다. 이 장면에서 가장 인상적인 요소는 빛의 속도와 정서다. 크뢰위에르의 빛은 가볍고, 부드럽고, 사랑처럼 조심스럽다. 마리 크뢰위에르는 그의 아내이자 예술가 동료였지만, 두 사람은 결혼 후 점차 관계의 균열을 겪었다.

이 시기의 작품에는 그 정서적 거리감과 애틋함이 동시에 스며 있다. 아내를 화면 한가운데에 앉혔지만, 화가는 마리에게 말을 걸지 않는다. 정원이 그녀를 감싸고 있지만, 어딘가 닿을 수 없는 외곽처럼 느껴진다. 정원으로 쏟아지는 빛처럼 화가의 시선은 그녀 곁에 머무를 뿐 마음속으로 들어가지 못한다. 크뢰위에르의 그림에는 대화보다 더많은 여백이 흐른다. 그는 그 여백 속에 빛을 담아 감정을 대신 전한다.

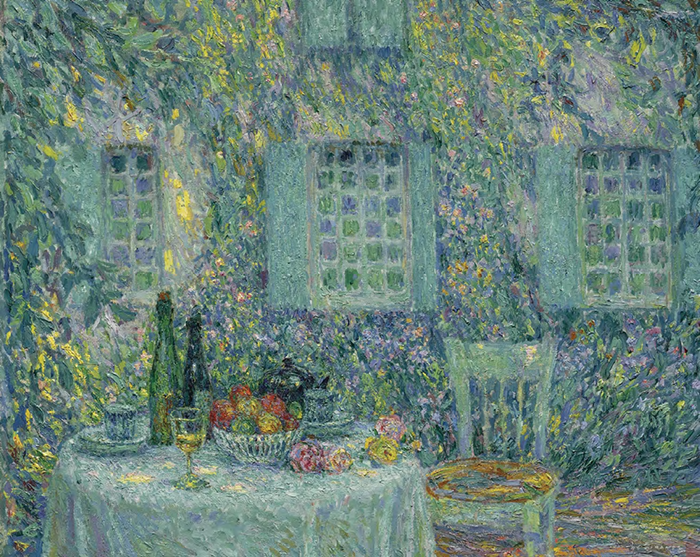

프랑스 화가 앙리 르 시다네Henri Le Sidaner, 1862~1939는 침묵과 은유의 언어로 빛을 그렸다. 그는 화려한 도시보다 한적한 시골 마을을 주로 그렸으며, 특히 사람이 막 자리를 비운 듯한 풍경을 즐겨 담았다. ‘제르브루아의 정원, 나뭇잎 사이로 햇살 내리쬐는 테이블’은 생의 후반기를 보낸 마을 제르브루아에서 그린 작품이다. 정원 한가운데에 놓인 테이블과 의자, 그리고 나뭇가지 사이로 얼룩지듯 떨어지는 햇살. 여기에는 인물도, 사건도, 서사도 없다. 그러나 이 무언의 장면이 전하는 정서는 누구에게나 익숙하다.

우리는 언젠가 이곳에서 누군가를 기다려본 적이 있고, 햇살 아래 고요히 앉아본 기억을 갖고 있다. 르 시다네가 인물을 지운 자리에는 기억의 잔상과 감정이 천천히 스며든다. 이 식탁에 과연 누가 앉았을까? 햇살 아래 어떤 대화가 오갔을까? 그림은 말하지 않지만, 침묵 속 상상은 더욱 풍요롭게 피어난다. 찻잔이 놓인 테이블, 살짝 밀려난 의자, 그 안에 머무는 빛의 속도. 삶의 가장 아름다운 순간은 때로 아무 일도 일어나지 않는 고요 속에 있다. 그리고 그 순간, 빛은 식탁 위에 앉아 조용히 우리를 기다리고 있다.

파도와 햇살의 하모니

차일드 해섬Childe Hassam, 1859~1935은 미국 인상주의를 대표하는 화가다. 프랑스 인상주의 기법을 받아들이되, 청량한 색채와 미국 동부 해안을 중심으로 고유한 회화 세계를 구축했다. 그는 특히 뉴햄프셔 해안의 애플도어섬을 사랑했다. 시인 실리아 택스터의 별장이 있던 이 섬에서 수많은 여름을 보내며 자연의 리듬과 빛을 화폭에 담았다. ‘애플도어의 남쪽 해안 절벽’은 그가 남긴 여름 회화중 가장 상징적인 장면이다. 햇살 가득한 바위 위에 앉은 여인, 그 아래로 부서지는 푸른 파도, 흩뿌려지는 햇살. 모자를 쓰고 드레스를 입은 인물은 풍경의 일부처럼 화면에 녹아든다. 바위, 물결, 하늘, 햇빛이 서로를 감싸며 완벽한 시각적 하모니를 이룬다.

해섬은 인간과 자연이 조화롭게 연결된 이상적인 여름의 순간을 추구했다. 그는 색을 쌓기보다 채우는 방식으로 그렸으며, 그 결과 바닷물 위의 반짝임, 옷자락을 스치는 바람, 바위 위에서 부서지는 햇빛의 반사까지 모든 요소가 감각적으로 연결된다. 그에게 여름은 거창한 계절이 아니다. 바닷가 한구석, 바람이 좋은 날, 햇살이 가장 아름답게 부서지는 한순간. 하지만 그순간을 포착할 수 있다면 그것만으로도 세상에 다시없는 축복이다.

차일드 해섬, ‘애플도어의 남쪽 해안 절벽’

에드워드 헨리 포타스트Edward Henry Potthast, 1857~1927는 독일 출신의 미국 화가로, 해변을 밝고 경쾌한 색채로 표현했다. 뉴욕과 신시내티를 오가며 활동한 그는 도시의 피로를 날리는 휴식 같은 장면을 즐겨 그렸다. 특히 여름 해변은 그의 예술 세계에서 가장 자주 등장하는 무대다. ‘해변의 아이들’은 포타스트 회화의 진수를 보여주는 작품이다. 파도에 발을 담그고 뛰노는 아이들, 젖은 옷자락과 햇살에 반짝이는 머리카락. 그들의 자유로운 몸짓 사이로 웃음소리와 물소리가 번지는 듯하다.

이 그림에서 여름은 과거가 아닌 눈앞의 현재다. 어른이 되며 잊고 지낸 감각, 세상 모든 것이 새롭고 신났던 그 시절. 포타스트는 묻는다. 당신은 마지막으로 여름을 온전히 즐긴 적이 언제였는가? 그의 그림은 우리를 한순간 아이로 되돌린다. 맨발로 해변을 걷고, 손에 모래를 쥐며, 밀려오는 파도에 소리내어 웃던 그때로. 여름은 때때로 가장 순수했던 우리의 얼굴을 기억하게 해주는 계절이다. 그리고 그 얼굴은 여전히 ‘빛 속’에 있다.

글. 이현(<아트인컬처> 편집장)